凝望、注视、欣赏

曾经鲜活的百态人间

浮现在眼前的是

不曾逝去的历史故事

从未来到过去

神思穿越古今

倾听这些文物娓娓道来

黑龙江省民族博物馆

黑龙江省民族博物馆于1985年成立,以文庙为馆舍,收藏、展示和研究黑龙江省少数民族文物、历史、文化为宗旨的全国首家省级专业性民族博物馆。开放至今共征集了10000多件民族文物,是国家一级博物馆。

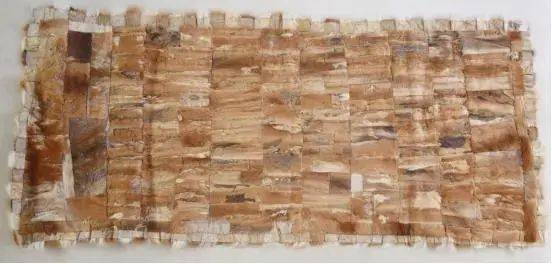

鄂伦春族狍腿褥子

▲黑龙江省民族博物馆

鄂伦春族世代居住在内外兴安岭,又被称为“兴安岭之王”,他们世代从事狩猎生产,形成了极具狩猎文化特色的兽皮文化。除了用兽皮制作服饰外,还可制作生活上的多种用具。省民博收藏的这件狍腿褥子长185厘米,宽83厘米,褥子两面均为狍腿皮制作,呈方格状花纹,以貂皮做隔断,征集于黑龙江省呼玛县白银纳鄂伦春族乡。

▲黑龙江省民族博物馆

狍腿褥子鄂伦春语称为“奥沙师克吐恩”,在冬季上山狩猎时,狍腿褥子是必带的生活用品。狍腿部毛皮由于耐磨损、不易脱毛,隔凉、隔潮,非常适合制作褥子,是鄂伦春族兽皮文化的典型代表之一。

东布壶

▲黑龙江省民族博物馆

东布壶因其形制源于元代的多穆壶而得名,“多穆”本为藏语,原意为盛酥油的桶,也有用作盛奶及酒,是蒙古族和藏族人民的生活用具。多穆壶清代演变为华美灿烂的法器,供清帝赐高僧之用,有金属也有瓷质。

▲黑龙江省民族博物馆

黑龙江省民族博物馆中收藏的这两件东布壶是在内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗征集。无盖东布壶底径14.6厘米,高25.6厘米,由红铜制成,有把,有流,上口有僧帽造型,中间和两侧有黄铜箍。带盖东布壶底径13厘米,高21.3厘米,由黄铜制成,有把,有流,盖上有钮,盖和钮上均雕有图案,口沿雕刻一圈图案,中间和两侧有带图案的黄铜箍。

▲黑龙江省民族博物馆

东布壶短流小口、器形短矮,对于游牧民族更具有实用价值,是鄂温克族70年代以前常用的生活用品,用来盛装奶、奶茶、马奶酒等液体,具有结实耐用,便于游牧携带的特点。随着经济的发展,后来逐渐被现代暖壶所取代。

通古斯鄂温克羊皮风雪帽

▲黑龙江省民族博物馆

由于社会发展的不同和分布地域的广阔,鄂温克族分为:通古斯、索伦、雅库特三个部落。“通古斯”鄂温克也叫哈木尼甘鄂温克,以狩猎、畜牧为其经济来源和主要生产方式。在生活中的通古斯鄂温克人利用各种野兽皮和家畜皮来制作衣服、帽子、靴子和手套等各种服饰用品。

▲黑龙江省民族博物馆

黑龙江省民族博物馆中收藏的这顶羊皮风雪帽征集于内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗鄂温克苏木。帽子为白色羔羊皮制作,呈圆锥形,以紫色绸缎覆面,帽顶有红缨穗子。这种帽子鄂温克语叫“胡日干”,一般在初春、晚秋或寒冬时佩戴,男女老幼皆可。帽子有多种戴法,帽耳可放下遮耳朵,也可以折到帽盔内,还可以结系到额前或者脑后。帽顶上固定红缨的圆圈象征太阳,红缨象征四射的太阳光芒,这种帽子是典型的通古斯鄂温克牧民佩戴的样式。

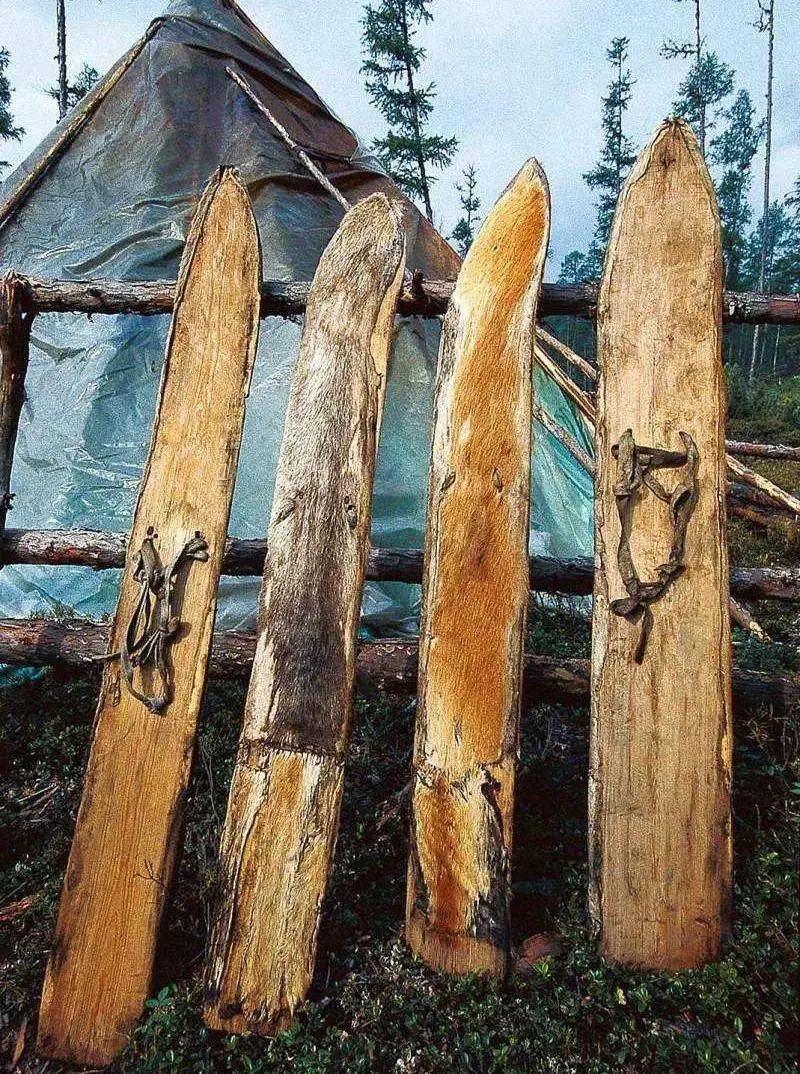

滑雪板

▲黑龙江省民族博物馆

滑雪板,古代文献中称“木马”,地方文献也称“快马”,是北方狩猎民族冬季交通工具,也是冬季狩猎时不可或缺的生产工具。过去,鄂温克、赫哲、达斡尔等渔猎民族冬天狩猎时,滑雪板可以代替骑马追捕野兽。黑龙江省民族博物馆中藏有两副鄂温克族和赫哲族的滑雪板。

▲黑龙江省民族博物馆

鄂温克族滑雪板,鄂温克语称为“金勒”,这幅滑雪板长161厘米,宽17厘米,鄂温克人的滑雪板多以松木制作,滑雪板前端呈三角形,弯曲向上翘起,板面中部两侧有犴腿皮制的绑脚带,板底贴有毛茬向后的犴皮。滑时,两手各持一竿撑行。鄂温克人传统民俗男孩到12岁后就学滑雪,每年2、3月间举办青年人参加的滑雪比赛,为鄂温克人喜爱的体育活动项目之一。

▲黑龙江省民族博物馆

赫哲族滑雪板,赫哲语称“恰尔齐科衣”“恰尔斯”或“科衣俄勒”。这副滑雪板长197.5厘米,宽12厘米,厚1.3厘米征集于黑龙江省双鸭山市饶河县四排赫哲族乡。赫哲滑雪板为长扁带状,头尖微翘,有皮系带,底部用鱼鳔粘贴带毛的鹿皮,毛尖向后,爬山时不向后滑。赫哲人是比较典型的渔猎民族,滑雪板滑行起来灵活自如,翻山越岭追逐野兽驰骋如飞,既是交通工具,又是生产工具,为生活中不可或缺。

▲黑龙江省民族博物馆

与现代滑雪板相比,北方民族的滑雪板不仅在制作工艺上独具特色,还承担了狩猎、出行、运输、体育运动、战争、求生避险等丰富的社会功用。迄今仍在鄂伦春、赫哲、鄂温克、达斡尔、蒙古、满族等各民族人民中的生活中发挥着重要的作用,并形成了北方民族丰富的滑雪文化。这件藏品让人们重新认识以北方少数民族滑雪为代表的民俗文化,具有深刻的现实意义。

赫哲族木片日历

▲黑龙江省民族博物馆

每个民族都有自己独特的纪岁方式,生活在三江流域的赫哲族有语言,但没有文字。木片日历发明前,大马哈鱼是赫哲人纪岁的重要工具。大马哈鱼属洄游性鱼种,长期生活在北太平洋、鄂霍次克海和日本海一带的水域,每年九、十月间洄游至黑龙江、松花江和乌苏里江流域。赫哲人在长期的渔猎生产中,发现了大马哈鱼的洄游规律,便以此纪岁。每当大马哈鱼汛期到来后,人们便将捕获的大马哈鱼头或者鱼心取下一个,晾干收藏。随着与民族间交往的不断扩大,赫哲族受汉族历法影响而创造了木片日历。

▲黑龙江省民族博物馆

黑龙江省民族博物馆中收藏的这件木片日历就是赫哲族早年使用的日历。由柳树条揻成椭圆形木圈,木圈中横穿2条线绳,分别穿12条和30条木片。木圈长45厘米,宽35厘米;木片长9厘米,宽2厘米,征集于黑龙江省同江市八岔赫哲族乡。木片日历的椭圆形木圈象征着月亮,上排木片代表12个月,每月拨一片;下排木片代表每月的30天,每天拨一片。中间有一条竖线绳为界,界绳左侧木片为已度过的月、日,右侧为未来的月、日。大小月以月亮盈亏而定,大月移动30片,小月移动29片,直至岁尾。同传统的以大马哈鱼头、鱼心计算时间的方法相比,木片日历使用的方便程度可以和现代的日历相媲美。

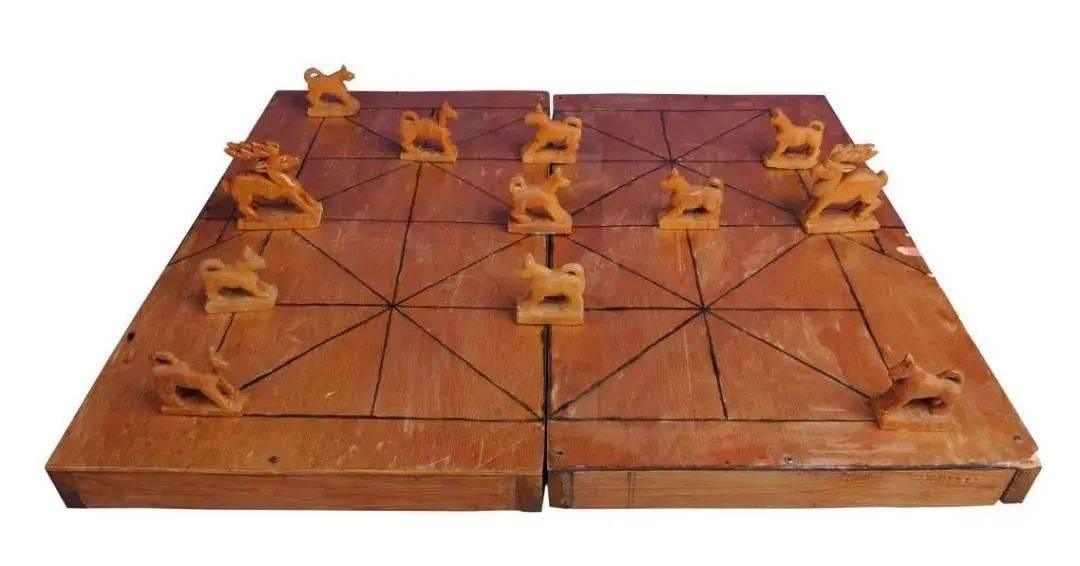

鄂温克族围鹿棋

▲黑龙江省民族博物馆

黑龙江省民族博物馆中收藏这套围鹿棋征集于内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗鄂温克苏木。棋盘长59厘米,宽51.6厘米。围鹿棋又叫“鹿棋”,是鄂温克人在漫长的狩猎生产和生活过程中,流传下来的一项体育智力游戏,曾广泛流行于林区和牧区的鄂温克族中,具有浓郁的民族特色。

▲黑龙江省民族博物馆

整套围鹿棋由手刻23只围猎狗、2只鹿和棋盘构成。棋盘可绘制在木板上、纸上,也可在沙土上画,棋盘由纵横线和交叉斜线组成。两人对弈,其中一方执“鹿”,另一方执“士”(狗),双方每人一步,轮流执棋,最后,若是2只鹿被围住不能动,则执士者为胜;若是执士者失子太多,已无力围住对方的鹿时,则执鹿者为胜。

围鹿棋伴随鄂温克民族走过漫长的历史发展过程,在不断演变与完善中,不但具有技巧性、趣味性、可行性和随意性,而且充分反映了鄂温克人围猎生产和生活实践中智慧的创造。

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04 全员昼夜奋战 人机结合边下边清保畅通2021/11/22

全员昼夜奋战 人机结合边下边清保畅通2021/11/22 “惊喜”收到!应采儿秀出陈小春送的戒指超甜蜜2021/12/06

“惊喜”收到!应采儿秀出陈小春送的戒指超甜蜜2021/12/06 看的蛋疼!男子吃早餐鸡蛋突然爆炸2021/11/29

看的蛋疼!男子吃早餐鸡蛋突然爆炸2021/11/29

- 齐齐哈尔市碾子山区: “小”城市打造志愿

- 张庆伟:持续提升管理保护质量和水平 努力

- 哈尔滨市建立经营业户诚信管理机制 3次违

- @高考生!多所驻庆高校招生计划和方案已提

- 高考期间大庆天气“和风阵雨” 最高气温29

- 大庆孤儿保障再升级 最新政策走在全国前列

- 哈尔滨机场第二通道 迎宾路高架桥施工忙

- 首批"提速办"事项清单公布 失业登记3个工作

- 中国空间站开启首次太空授课 揭秘台前幕后"航天利器"

- 首个国产“新冠”特效药能否应对奥密克戎?

- 长征火箭400发!中国成功发射实践六号05组卫星

- 中国人民银行决定上调金融机构外汇存款准备金率

- 法国宣布不会“外交抵制”北京冬奥会

- 菲律宾崇基医疗中心签约设立全菲首个中医部

- 拜登的“民主峰会”召开前夕,美国海量虐囚细节被曝光

- 骆驼因整容被踢出选美大赛 痛失6600万美元大奖机会